当店(自分)の洗車は普通の洗車です。

派手で目立つ部分はなく、どちらかと言えば地味な部類です。

日常の風景に溶け込む洗車だと思っています。

そして、少しだけ道具ややり方に拘ってもいます。

———————————–

洗って砂埃を落として、

付着した汚れを取り除いて、

ワックスを掛ける。

———————————–

油脂系で仕上げる洗車です。

本当は、カルナバ蝋天然ワックスで仕上げたいのです。

ただ、出張洗車(水道なしの屋外洗車)であるため、通常洗車では行っていません。

オプションとして、日長1日かけて施工させていただくことになります。

これは、出張洗車(水道なしの屋外洗車)という環境条件では、カルナバ蝋天然ワックス施工は適していなかったという判断からです。

当店(自分)の洗車は、全てこの水道なしの屋外での施工環境を中心に考えています。

【洗って砂埃を落として、】

当店(自分)の洗車は、「リンスレス洗車」です。

「リンスレス洗車」とは、水を掛け流し濯ぐこと(リンス)をしない洗車です。

ですが、完全に水を使用しない訳ではありません。

バケツ二杯分ぐらいの水は使用します。

その水は持参します。

ただ、水をかけ流さないので、クルマの下がビショビショに濡れることはありません。

屋外であれば、ボディから滴った水分でわずかに濡れる程度です。

屋内であれば、クルマの下を濡らさないことも可能です。

シャンプーは使わず(使えず)、その代わりにリンスレス洗車剤という洗浄剤を使います。

何故「リンスレス洗車」は水を掛け流し濯ぐこと(リンス)をしないかというと、リンスレス洗車剤は泡立たず界面活性剤が含まれていないからです。

ですが、潤滑性がシャンプー並みに高く、汚れの粒子を浮かせて包み込むので、使い方によっては洗車で傷を引くことがかなり抑えられます。

あと、当店(自分)が好んで使用するリンスレス洗車剤は、水を軟水化する(水中のカルシウムやマグネシウムなどのミネラル成分を減らす)機能を保持しています。

このことが、当店(自分)がリンスレス洗車剤を使用する理由となります。

また、水無洗車剤というものもあります。

水無洗車剤は、水を一切使用せずボディに直接スプレーしてマイクロファイバータオルで拭き取ります。

リンスレス洗車剤と同じで、汚れを浮かす機能があるのです。

ただし、1工程で完結させようとするものが多く、ワックス成分も含まれています。

当店(自分)の場合は、そのワックス成分が邪魔になるのです。

ワックス成分が含まれていない水無洗車剤がひとつあることは認識しているのですが、わざわざそれを利用するよりはリンスレス洗車剤の方が当店(自分)にはあっているようです。

そして、「リンスレス洗車」の最大のポイントですが、クルマ全体を一気に洗うことはしないのです。

部分洗いをしていくのです。

部分的に洗って拭き上げ、また部分的に洗って拭き上げることを繰り返して、全体を洗うのです。

よって、シャンプー洗車でありがちな、早く水分を拭き取らなきゃシミになるとか、純水を使わないとシミになるといったことから解放されるのです。

つまり、炎天下での洗車でも問題がないのです。

とは言え、洗車サービスを始めて1年を経過しましたが、水(あるいは純水)を使用できる量に比例して洗車の質は上がるのだろうな、、、ということを正直に感じ始めてはいます。

【当店(自分)の手順】

1. 準備

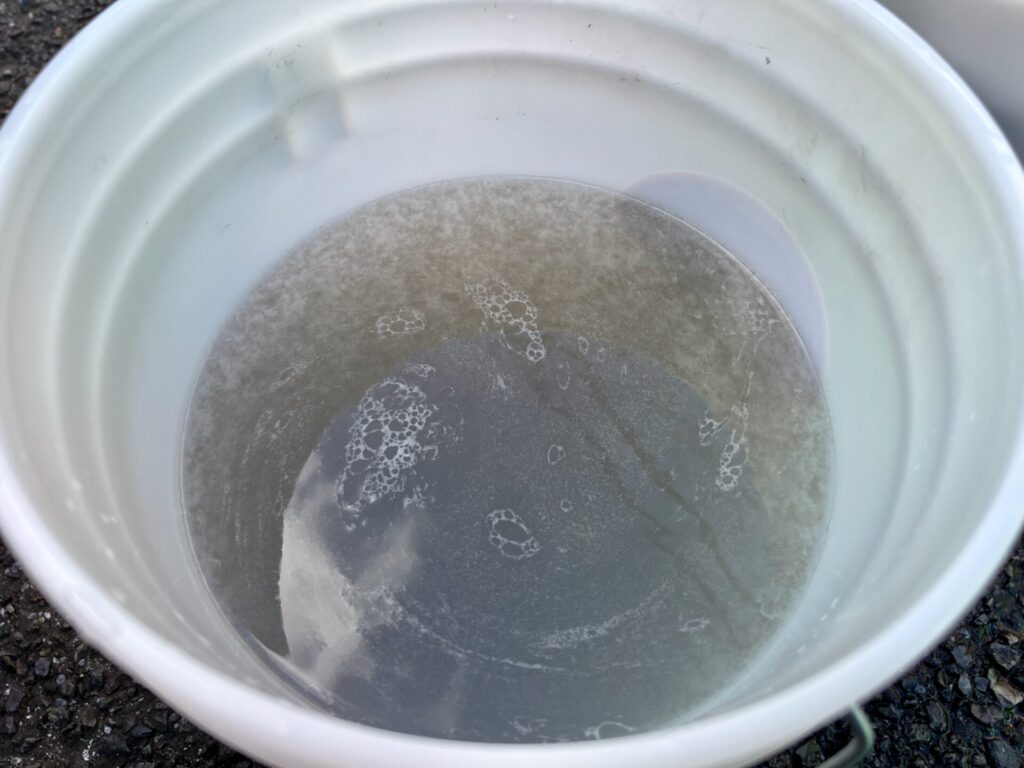

・バケツを2つ用意します。(リンスレス洗車剤溶液用とタオル類の濯ぎ用)

・ひとつにはリンスレス洗車剤溶液を作り、作った溶液をスプレイヤーにも分けておきます。

・もうひとつには水を入れておきます。

・リンスレス洗車剤溶液バケツに、濡れ拭き用のブツを入れておきます。

濡れ拭き用のブツは、秀逸な洗車用スポンジ(あるいは洗車用マイクロファイバータオル)です。

・別途、水だけのスプレイヤーも準備しておきます。

2. リンスレス洗車

・塗装面、ガラス、樹脂パーツ、ホイール、タイヤ、全てをリンスレス洗車剤溶液で洗います。

・まず、タイヤとホイールにスプレイヤーでリンスレス洗車剤溶液をスプレーします。

・タイヤは、たわし(ブラシ)や二軍落ちのマイクロファイバータオルで擦ります。

・ホイールは、スポンジやブラシを使用して洗い、二軍落ちのマイクロファイバータオルで拭き上げます。

・ホイールの汚れ落ちが芳しくない場合、全素材対応のホイールクリーナーを使用して洗い、

スプレイヤーの水で洗い流し、二軍落ちのマイクロファイバータオルで拭き上げます。

・あとは、ルーフから下へ向かって部分的に洗っていきます。

・リンスレス洗車剤溶液を満遍なくたっぷりとスプレーします。

(床を塗らせない場合には、床が濡れない水分量で行います。)

・次に、リンスレス洗車剤溶液が滴るぐらいに緩く絞ったスポンジを滑らせます。

(床を塗らせない場合には、床が濡れない水分量で行います。)

・この行為が、浮いてカプセル化された汚れを回収する工程となります。

・よって、スポンジには汚れが付着しているので、リンスレス洗車剤溶液バケツで都度よく洗います。

・この秀逸なスポンジはスリットが入っているので、もみ洗いを繰り返すと汚れが離れ落ちていきます。

・また、スポンジはバケツ内で浮くので、グリッドガードは必要ありません。

・そして、水分の拭き上げです。(ドライイング)

拭き上げ用のブツですが、マイクロファイバータオルです。

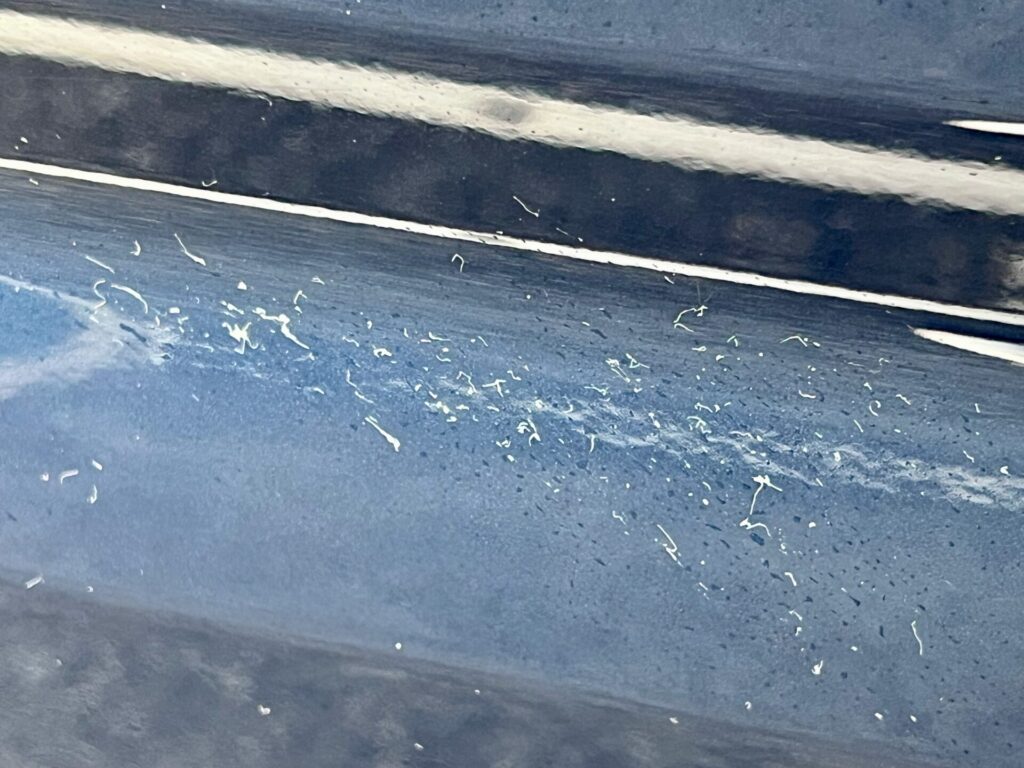

綿タオルも良いと思っていますが、このように毛羽が付着してしまうのです。

・つい先日まで、綿タオル推しでした。

ただ、濡らして絞ったマイクロファイバータオルでもドライイングタオルでも、正直それほど変わりはないと思っています。

道具は使いようです。

マイクロファイバータオルも濡らして絞ることによって優しくなれます。

ドライイングタオルも水を軽く吹きかけて使えば優しくなれます。

実は、育ちのせいで綿タオルへの拘り(呪縛)があったのです。

ただ、もうその呪縛を捨て去ることにしました。

ちゃんと、現実的な根拠を以って臨むべきだと自戒しました。

・タオルを水に浸けて、しっかりと固く絞ります。

しっかりと絞り切ることが重要なポイントです。

・タオルは濯いで繰り返し使用するので濯ぐのですが、バケツ底に沈むのでグリッドガードを使用しています。

・そして、太極拳のようにゆっくりとした動作でタオルに水分を吸わせます。

このゆっくりとタオルに吸わせてあげることが、吸水力を高める重要なポイントです。

「リンスレス洗車」は砂埃を落とすことが目的であり、汚れの深追いはせず次工程に委ねます。

以上で、【洗って砂埃を落として、】は終わりです。

【付着した汚れを取り除いて、ワックスを掛ける。】

当店(自分)では、「クリーナーワックス」の適用を前面に出していますが、全てのパーツを「クリーナーワックス」だけで仕上げている訳ではありません。

パーツごとに、その時点で最良と考えるケミカル剤で仕上げています。

また、「クリーナーワックス」ですが、「油分除去剤」と同じものとの認識です。

研磨成分の有無、艶出し保護効果の有無などの違いがあるだけだと考えています。

【当店(自分)の施工順序】

1. ホイール

2. タイヤ

3. ガラス

4. 樹脂パーツ

6. 塗装面

ホイール

適用するケミカル剤は「クリーナーワックス」です。

洗車の工程で落としきれなかった汚れがあった場合にも、「クリーナーワックス」を適用することで再度汚れを落とし、艶出し保護を行います。

ただし、ホイールキャップ装着車は、当工程での施工はありません。

タイヤ

タイヤにワックスやコーティングを掛けることについては賛否両論ありますが、当店(自分)では水性ワックス(できる限り有機溶剤不使用のもの)を適用しています。

ギラつかない落ち着いた仕上がります。

ただ、この艶感の好みやタイヤワックスの是非については、千差万別で個人の好み如何です。

よって、ギラつく感じがお好みの方向けに、油性ワックスの施工も可能です。

遠慮なくお申し付けください。

当店(自分)も、時々気分でギラつかせています。

また、タイヤワックスが不要であれば、その旨をお伝えいただければ施工いたしません。

ガラス

一般的なガラスクリーナー剤あるいはカルナバ蝋が含まれた窓ガラス用クリーナー兼コーティング剤を適用させてもらっています。

カルナバ蝋が含まれた窓ガラス用クリーナー兼コーティング剤は、汚れ除去と簡易撥水コーティングだけではなく、ガラスに艶と光沢も与えています。

ここ最近のお気に入りです。

オプションの「窓ガラスコーティング」を選択された場合、上記標準施工内容ではなく油膜/ウロコ除去を行ったのちにシリコーンタイプの撥水剤でコーティング施工をします。

樹脂パーツ

有機溶剤不使用の水性トリムドレッシングあるいプラスティック修復剤と呼ばれるトリムドレッシングを適用させてもらっています。

樹脂パーツの状態により使い分けています。

なお、ホイールキャップ装着車は、この樹脂パーツ施工を行います。

塗装面

まずはじめに、初見のクルマをお任せいただいた際、「リンスレス洗車」後に水シミ(スケール)の付着が確認された場合はスケール除去剤(酸性ケミカル剤)での除去を試みます。

この時点で除去されない水シミ(スケール)は固着しているものとして、諦めて受け入れていただくか、プロの研磨屋さんにお願いしていただくかしかありません。

定期的にクルマの美観維持をお任せいただける場合には、これ以降水シミ(スケール)と鉄粉は「クリーナーワックス」を使用することで滅多に固着はしませんしややこしいことにはなりません。

通常時は、塗装面の状態により2種類の「クリーナーワックス」を使い分けます。

厳密には、施工道具であるスポンジも使い分けます。

左側が通常時に使用しているものです。

研磨成分が配合されています。

しかしながら、その研磨成分がセラミックコーティングの硬度より柔らかいものを使用しているため、セラミックコーティング車にも使用可能と販売元さんは説明しています。

ただ、施工されているセラミックコーティングの硬度は色々あると思っているので、セラミックコーティング層が除去される可能性があることを予めご承知おきください。

右側が左側の「クリーナーワックス」から研磨成分を排除し、他の汚れ除去成分も落としたものです。

要は、研磨成分未配合です。

塗装面の状態が良い場合に適用しています。

クイックディテイラー(QD)みたいな認識でいます。

定期的にクルマをお任せいただく場合、この2種類の「クリーナーワックス」を使い分けます。

2週間に1回の使用を前提として開発された「クリーナーワックス」です。

だからこそ、2週間に1回の使用を続けても安心できるものなのです。

そして、初めて当店(自分)をご利用されるときには、カルナバ蝋系の「クリーナーワックス」を適用させてもらっています。

つまり、スポットでのご利用を想定して、艶感光沢感と防汚性と耐久性を意識した内容となります。

ただし、2週間に1回の洗車利用では、少しオーバーパワーになる可能性があると判断しています。

そして、「+α」です

「クリーナーワックス」は All in One ケミカルとも呼ばれるように、ひとつで複数の機能を担っています。

それ故に、施工パフォーマンスが高いケミカル剤だと考えています。

しかし、他の専用ケミカル剤に比べ、その効果は脆く儚いと個人的には感じています。

その部分をプッシュアップしたくて、最終仕上げにペイント保護剤やスプレーワックスなどを適用しています。

当初はペイント保護剤でした。

ただ、ここ最近排水性も意識するようになってしまったのです。

親水、疏水、撥水というやつです。

今まで、常に撥水一筋でした。

しかし、塗装面への汚れの載り方が気になり始めたのです。

撥水の場合、ポツポツポツと水滴の形のまま汚れが載ります。

これが排水性の違いにより変わるのか?

それを確認している最中なのです。

汚れの載り方は、汚れの付着と汚れの落とし易さと何か関係性があるの?かです。

今は親水を確認中です。

その後、疏水を確認するつもりです。

ですが、答えとしては「疏水」なんだろうと薄々気付いてはいます。

以上で、【付着した汚れを取り除いて、ワックスを掛ける。】は終わりです。

これが、当店(自分)の 2025 年 2 月 18 日現在の洗車です。

今後、適用しているケミカル剤は変わる可能性もありますし、変わらないかも知れません。

唯一変わらないものは、シンプルに優しく、日常にある洗車であり続けることだけです。

Views: 83